La mattina del 2 settembre di 7 anni fa, sulla spiaggia turca di Bodrun, fu ritrovato il corpo senza vita di Alan Kurdi, un bambino curdo-siriano di tre anni. L’immagine di quel corpicino inerme riverso sulla sabbia, con ancora indosso una maglietta rossa, i pantaloncini e le scarpette ai piedi, turbò profondamente la coscienza collettiva. Se ne discusse per giorni e un po’ tutti ci scandalizzammo sopraffatti dall’emozione. Dopodiché, tutto tornò come prima.

Da quel settembre del 2015, infatti, hanno continuato a viaggiare nel Mediterraneo e a morire molte altre persone, fra cui non pochi bambini. Qualche giorno fa è stata la volta di Loujin Ahmed Nasif, un’altra bambina siriana di cui – questa volta – si è parlato per pochissimo tempo; quasi come se le nostre coscienze, troppo distratte, si stessero lentamente abituando anche alla morte tragica dei più piccoli fra i migranti.

Eppure, a maggio di quest’anno, come segnala il Rapporto dell’UNHCR Global trends, sono oltre 100 milioni le persone che risultano essere in fuga nel mondo a causa di persecuzioni, conflitti, violenze, violazioni di diritti umani o eventi che compromettono gravemente l’ordine pubblico. Ad essi si aggiungono i cosiddetti migranti ambientali, persone che fuggono da territori resi inabitabili da catastrofi “naturali” (desertificazioni, inondazioni, siccità, uragani e tifoni, avvelenamento di aria, acque e terreni) provocate dai sempre più gravi cambiamenti climatici. A questo proposito l’Internal Displacement Monitoring Centre stima che nel solo 2021 ci siano stati circa 23,7 milioni di migranti ambientali all’interno dei propri Paesi a causa di eventi meteorologici estremi.

In quest’ultimo periodo in Italia, abbandonati gli stereotipi dell’«emergenza» dei possibili «untori» in epoca di pandemia, sono tornate in auge le narrazioni mediatiche evergreen dell’immigrazione, tipiche di una politica politicante da campagna elettorale. Sono ritornati a galla gli stereotipi comunicativi delle «emergenze» sbarchi, del sovraffollamento a Lampedusa, delle possibili invasioni e della conseguente urgenza di misure di sicurezza. Insomma, un déjà vu alquanto nauseante.

È questa una retorica politica assolutamente miope, come ha ricordato recentemente Andrea Morniroli, che su questo dramma collettivo ha delle responsabilità pesanti: sia «la politica della destra e dei sovranisti che quota la paura sul mercato del consenso elettorale, sia quella dei progressisti che, pur dicendo cose di senso e contrastando teoricamente le discriminazioni e il razzismo, poi firma senza problemi, in nome della nostra sicurezza, gli accordi con i macellai libici, spesso gli stessi che gestiscono il traffico di essere umani, in una sorta di paradosso istituzionale. Facendo finta di non vedere e di non sapere delle migliaia di corpi torturati e stuprati nei centri di contenzione libici e delle migliaia di persone sfruttate, costrette a prostituirsi o ricattate giocando sugli affetti più cari».

A ricordarci che oltre la retorica delle campagne elettorali ci sono le storie, in carne e ossa, delle persone che fuggono dalla disperazione, è ancora una volta la morte di un innocente. È la fine assurda di Loujin Ahmed Nasif, la bambina siriana di quattro anni morta di sete, disidratata su un peschereccio partito dal Libano e che ha vagato per più di dieci giorni senza acqua e cibo, in una nuova e rischiosa rotta verso l’Italia apertasi in seguito ai respingimenti attuati da Cipro.

La fine di questa vita innocente è stata quasi totalmente oscurata dai media, troppo indaffarati a raccontare per giorni, e con dovizia di particolari, il lutto che ha colpito il Regno Unito.

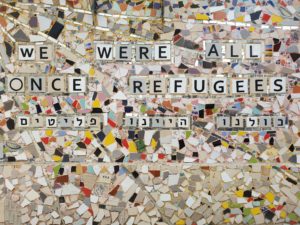

Domenica 25 settembre celebreremo la 108ma Giornata mondiale del migrante e del Rifugiato, guidati dal messaggio del Papa dal titolo Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati. Ed è proprio il pontefice a ricordarci che, alla luce «di quanto abbiamo appreso nelle tribolazioni degli ultimi tempi, siamo chiamati a rinnovare il nostro impegno per l’edificazione di un futuro più rispondente al progetto di Dio, di un mondo dove tutti possano vivere in pace e dignità»: anche gli Alan Kurdi e le Loujin Ahmed Nasif della nostra sventurata epoca.

Raffaele Callia