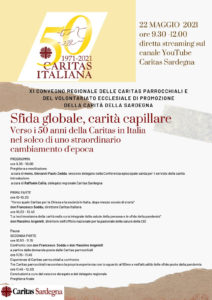

Al prossimo 2 luglio saranno 50 anni. Mezzo secolo dalla nascita, fortemente voluta dall’allora pontefice e oggi santo Paolo VI, della Caritas Italiana: l’organismo pastorale della Chiesa italiana sorto con lo scopo di “promuovere – come si legge nel primo articolo del suo statuto -, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica”.

Nonostante le difficoltà del momento presente, legate all’emergenza pandemica, non sono mancate le occasioni di incontro e riflessione per celebrare il giubileo delle Caritas in Italia. A cominciare dal momento di preghiera tenutosi venerdì 25 giugno, presso la Basilica di San Paolo fuori le mura, alla presenza – fra gli altri – del presidente di Caritas Internationalis, il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle.

Sabato 26, presso l’Aula Paolo VI in Vaticano, i partecipanti alle celebrazioni del 50°, provenienti da varie parti d’Italia (ampia anche la delegazione dalla Sardegna), sono stati accolti in udienza da Papa Francesco, il quale, a conclusione di una mattinata in cui sono state proposte diverse testimonianze dai vari contesti regionali, ha rivolto un messaggio colmo di gratitudine per questi cinque decenni di servizio e di incoraggiamento per il futuro. Nel ringraziare anzitutto il Signore per questi primi cinquant’anni, Papa Francesco ha voluto indicare tre vie per proseguire il cammino, esortando a percorrerle con gioia: partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo e sviluppare la creatività.

Le tre vie indicate dal pontefice per proseguire nella testimonianza della carità

La prima strada suggerita da Francesco è dunque la via degli ultimi. “È da loro che si parte, dai più fragili e indifesi. Da loro. Se non si parte da loro, non si capisce nulla […]. La carità è la misericordia che va in cerca dei più deboli, che si spinge fino alle frontiere più difficili per liberare le persone dalle schiavitù che le opprimono”. Compito della Caritas è proprio questo: aiutare le Chiese locali a praticare questa misericordia, allargando i sentieri della carità ma tenendo sempre fisso lo sguardo sugli ultimi. Bisogna sempre partire dagli occhi del povero che abbiamo davanti. “Lì si impara – ha precisato Francesco –. Se noi non siamo capaci di guardare negli occhi i poveri, di guardarli negli occhi, di toccarli con un abbraccio, con la mano, non faremo nulla. È con i loro occhi che occorre guardare la realtà […] perché è la prospettiva di Gesù. Sono i poveri che mettono il dito nella piaga delle nostre contraddizioni e inquietano la nostra coscienza in modo salutare, invitandoci al cambiamento. E quando il nostro cuore, la nostra coscienza, guardando il povero, i poveri, non si inquieta – ha avvertito il Papa – fermatevi…, dovremmo fermarci: qualcosa non funziona”.

Una seconda strada indicata da Papa Francesco per proseguire nel servizio della testimonianza della carità è l’irrinunciabile via del Vangelo. Si tratta di una strada che diventa stile di vita: “lo stile dell’amore umile, concreto ma non appariscente, che si propone ma non si impone”. È lo stile dell’amore gratuito e disinteressato, che non cerca gloria e neppure ricompense; è lo stile della disponibilità e del servizio, che si abbassa fino alla spogliazione di sé stessi. È lo stile del Signore Gesù. La via del Vangelo è la strada maestra della carità inclusiva del tutto (per la persona tutta, integralmente considerata, e per tutte le persone, senza distinzioni di nessun genere). In questa prospettiva, ha sottolineato Francesco, la carità è inclusiva perché “non si occupa solo dell’aspetto materiale e nemmeno solo di quello spirituale. La salvezza di Gesù abbraccia l’uomo intero. Abbiamo bisogno di una carità dedicata allo sviluppo integrale della persona: una carità spirituale, materiale, intellettuale”. Basterebbe ricordarsi che Gesù è realmente presente in ogni povero, precisa il Papa, per evitare di cadere nella “tentazione, sempre ricorrente, dell’autoreferenzialità ecclesiastica”. Inoltre, la via del Vangelo è quella che permette alla testimonianza della carità di coniugare la misericordia con una non meno importante “parresia della denuncia”: “Essa – sottolinea Francesco – non è mai polemica contro qualcuno, ma profezia per tutti: è proclamare la dignità umana quando è calpestata, è far udire il grido soffocato dei poveri, è dare voce a chi non ne ha”.

La terza strada indicata dal Papa è quella via della creatività che fa riecheggiare la “fantasia della carità” di cui parlò vent’anni prima San Giovanni Paolo II, nella Lettera apostolica “Novo millennio ineunte”. “La ricca esperienza di questi cinquant’anni non è un bagaglio di cose da ripetere”, ha precisato Francesco, ma “la base su cui costruire” per il futuro e rispetto a cui “lo Spirito Santo, che è creatore e creativo, e anche poeta, suggerirà idee nuove, adatte ai tempi che viviamo”.

Guardare al futuro significa vedere l’orizzonte con occhi giovani. Ed è proprio ai giovani che, in conclusione del messaggio, Papa Francesco ha chiesto di prestare attenzione: “Sono le vittime più fragili di questa epoca di cambiamento, ma anche i potenziali artefici di un cambiamento d’epoca. La Caritas può essere una palestra di vita per far scoprire a tanti giovani il senso del dono, per far loro assaporare il gusto buono di ritrovare sé stessi dedicando il proprio tempo agli altri. Così facendo la Caritas stessa rimarrà giovane e creativa, manterrà uno sguardo semplice e diretto, che si rivolge senza paura verso l’Alto e verso l’altro, come fanno i bambini”.

Dopo questi primi cinquant’anni bisogna dunque ricominciare a crescere. E per crescere, raccogliendo l’invito di Francesco, bisogna essere disposti a ritornare bambini.

Il 2 luglio 2021 le Caritas che sono in Italia celebreranno il loro cinquantesimo anniversario. Infatti, è con il decreto n. 1727/71 del 2 luglio 1971 che la Conferenza Episcopale Italiana approvò il primo statuto della Caritas Italiana, quale organismo pastorale costituito “al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica” (articolo 1).

Il 2 luglio 2021 le Caritas che sono in Italia celebreranno il loro cinquantesimo anniversario. Infatti, è con il decreto n. 1727/71 del 2 luglio 1971 che la Conferenza Episcopale Italiana approvò il primo statuto della Caritas Italiana, quale organismo pastorale costituito “al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica” (articolo 1).